“Centro Provincial de Protección Social de Villa Clara”: Entre la polémica y la realidad de la pobreza en Cuba

Captura de Pantalla del perfil en X de Susely Morfa

El recién anunciado Centro Provincial de Protección Social en Villa Clara, destinado a albergar unas 60 personas con “conductas deambulantes”, se ha convertido en el epicentro de la controversia social y política más candente de los últimos meses en Cuba.

Presentado por Susely Morfa González, primera secretaria del Partido Comunista en Villa Clara, como una “obra de infinito amor” que busca brindar refugio, atención y dignidad a los más vulnerables, el proyecto intenta mostrar el lado humanitario del régimen, mientras el país debate sobre la visibilidad —y negación— de la mendicidad.

La apertura de este centro, sin embargo, ocurre en un contexto tenso tras la negación oficial, por parte de la entonces ministra de Trabajo y Seguridad Social Marta Elena Feitó, de la existencia misma de personas sin hogar en el país.

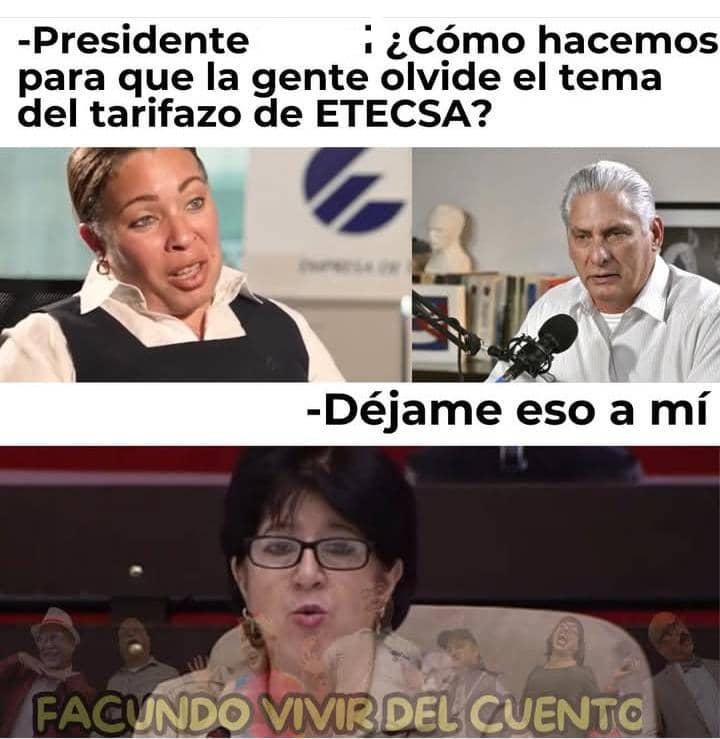

Imagen: Facebook (Facundo Vivir del Cuento)

Feitó llegó a afirmar en el Parlamento que los supuestos mendigos en Cuba en realidad están “disfrazados” y han encontrado un “modo de vida fácil”, declaraciones que generaron indignación y rechazo dentro y fuera de la isla. Tal fue la polémica, que no tardó en llegar su dimisión y el propio presidente Miguel Díaz-Canel se vio obligado a desmarcarse de esas palabras públicas.

¿Por qué se crea el Centro en Villa Clara? ¿Realidad o maquillaje?

La motivación real para la creación del centro parece más vinculada a la presión social y mediática que a una estrategia coherente de bienestar social. El aumento visible de personas sin hogar, adultos mayores, personas con discapacidades, alteraciones mentales y alcohólicos, ha obligado a las autoridades a asumir públicamente una problemática largamente ignorada o negada, en vez de exclusivamente condenar la mendicidad por vías penales o a través de la propaganda oficial.

La motivación real para la creación del centro parece más vinculada a la presión social y mediática que a una estrategia coherente de bienestar social. El aumento visible de personas sin hogar, adultos mayores, personas con discapacidades, alteraciones mentales y alcohólicos, ha obligado a las autoridades a asumir públicamente una problemática largamente ignorada o negada, en vez de exclusivamente condenar la mendicidad por vías penales o a través de la propaganda oficial.

Aunque la narrativa oficial subraya que nadie quedará desamparado en el nuevo centro, críticos y ciudadanos en redes sociales no han tardado en señalar que se trata —de nuevo— de una solución superficial: estas instituciones se abren no para resolver las causas estructurales de la pobreza y la exclusión, sino para maquillar la imagen internacional y contener las críticas.

El propio funcionamiento previo de los centros de clasificación de deambulantes en la provincia muestra limitaciones históricas: se identifican y recogen casos a través de una comisión interdisciplinaria, pero la mayoría de las personas, aun teniéndolo todo en contra, poseen familias y reciben algún tipo de ayuda estatal. El fenómeno, señalan expertos y la experiencia cubana, responde a condiciones socioeconómicas profundas, no a meros “modos de vida” voluntarios.

El comportamiento de los “deambulantes” de Villa Clara

En Villa Clara, particularmente en Santa Clara, la capital provincial, los “deambulantes” se hacen presentes desde hace varios años en espacios públicos, parques y bulevares. Muchos de ellos:

- Son adultos mayores afectados por la precariedad, discapacidades o enfermedades mentales.

- Algunos buscan alimentos en la basura o duermen en bancos y portales; otros piden limosna, ayudan a cargar bultos o simplemente deambulan sin rumbo.

- Casos menos frecuentes han sido asociados al consumo de alcohol y, en ciertos contextos, al asedio ocasional al turismo, aunque la mayoría muestran actitudes pasivas y buscan eludir conflictos.

- No es extraño que estos deambulantes sufran discriminación y rechazo, siendo invisibilizados por una parte de la sociedad o reprimidos con frecuencia por las autoridades municipales.

Al mismo tiempo, existen voces solidarias —vecinos, pequeñas organizaciones y comunidades religiosas— que ocasionalmente les ofrecen comida, ropa y acompañamiento. Pero estos esfuerzos voluntarios son mínimos frente al tamaño creciente del problema.

¿Llegarán centros similares a otras provincias?

La creación del centro en Villa Clara no es un hecho aislado. Según la ex ministra Marta Elena Feitó, ya existen centros de protección social en varias provincias: Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Ciego de Ávila, Camagüey, Holguín, Granma y Santiago de Cuba, y está contemplada la apertura de otros nuevos, como en Las Tunas.

El gobierno cubano ha actualizado la política nacional para reforzar acciones municipales y provinciales, intentando retirar y reubicar a los “deambulantes” o “disfrazados” mediante la modalidad de internamiento “temporal” en estos centros, donde son evaluados y reciben atención médica y social. Sin embargo, esta red de centros no logra, hasta ahora, revertir la tendencia creciente de la indigencia, atada ineludiblemente a la crisis socioeconómica y la inflación.

Paralelamente, en provincias como Matanzas se han activado brigadas grupales para “limpiar” espacios públicos y atender a los indigentes, en clara sintonía con la tendencia nacional de institucionalizar la marginalidad antes que transformar sus causas.

El doble discurso oficial: ¿penalización o protección social?

Resulta notorio el doble discurso gubernamental: por un lado, se insiste desde los medios oficiales en que la mendicidad es “incompatible” con el modelo socialista cubano y, por tanto, se penaliza a través de multas, penas de cárcel y sanciones para quienes involucren menores en estas prácticas, vinculando incluso la mendicidad a la trata de personas.

Por el otro, se promueven campañas y acciones de corte “asistencialista” que muchas veces, terminan en la reclusión, segregación y control más que en la integración de estas personas a la sociedad.

Lo que queda claro es que, con la apertura del Centro Provincial de Protección Social en Villa Clara, el régimen reconoce —aunque no lo diga abiertamente— el fracaso de la negación de la pobreza extrema en Cuba. Y mientras la polémica sigue creciendo, la realidad en las calles se impone sobre cualquier intento de invisibilizarla.